悩む人

悩む人なぜ、自分で淹れたコーヒーはまずく感じるんだろう…

コーヒーソムリエ

コーヒーソムリエ「挽き方(メッシュ)・温度・時間」がポイントです!

お店で淹れてもらったコーヒーがおいしくて、自宅用に同じ豆を購入。ウキウキしながら淹れてみると、正直に言って、まずい…。

多くの人が、似たような経験をしています。3つのポイント「挽き方(メッシュ)・温度・時間」の関係性を理解すれば、お店での感動を自宅でも再現できます。もっと言えば、お店以上に自分好みにカスタマイズできてしまいます!

この記事のハイライト

- 日本安全食料料理協会(JSFCA)認定

コーヒーソムリエ - 日本技能開発協会(JSADA)認定

コーヒープロフェッショナル - 年間2,500杯分以上コーヒーを

淹れる人

- 日本安全食料料理協会(JSFCA)認定

コーヒーソムリエ - 日本技能開発協会(JSADA)認定

コーヒープロフェッショナル - 年間2,500杯分以上コーヒーを淹れる人

コーヒーの味に影響を与える3つの要因

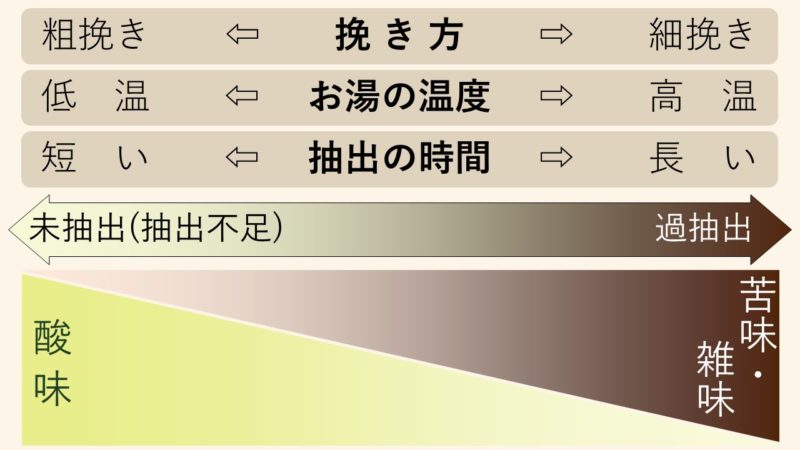

コーヒーを淹れる際に抑えるべきポイントとして、「挽き方(メッシュ)・温度・時間」の3つを挙げました。

しかし、その前に。

当然ですが、抽出だけでコーヒーの味が決まるわけではありません。コーヒー豆は農作物であり、豆自体が持つ個性や収穫後の処理方法の違いも、コーヒーの味わいに大きく影響を与えます。

- 豆の個性(=産地や品種など)

- 精製方法(=乾燥の処理方法)

- 抽出方法(=コーヒーの淹れ方)

まずは、豆の個性・精製方法・抽出方法それぞれについて学びます。それから記事の後半で、淹れる人の知識や経験の差が大きく影響する抽出方法を見ていくことで、より理解が深まります。

なお、下記記事では、コーヒー豆の選び方について詳しく解説していますので、初心者の方は参考にしてみてください。

【関連記事】

コーヒー豆の選び方を3つの視点でわかりやすく解説|焙煎度合い・産地・精製方法

産地や品種で変わる「豆の個性」

気候や標高、土壌の性質等によってコーヒー豆に個性が生まれ、特有の味わいや香味となって現れます。産地によって味わいが似ているのはこのためです。

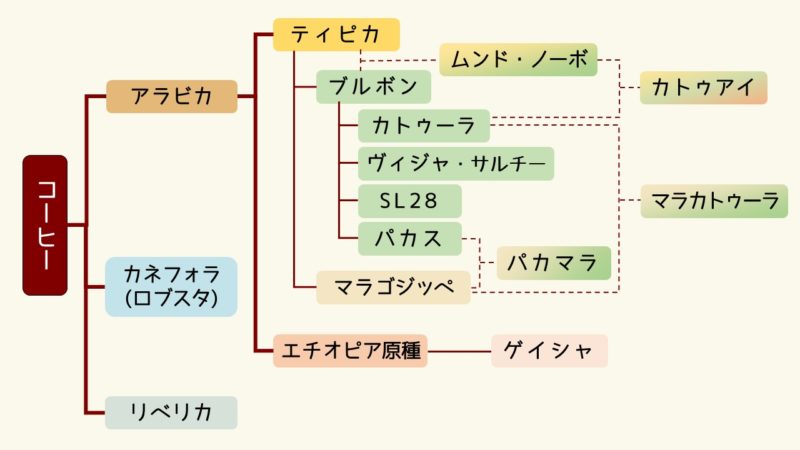

また、コーヒーには数多くの品種が存在し、風味特性も異なります。自然交配や突然変異だけでなく、さび病などの病虫害への耐性の獲得や生産性の向上を目指した品種改良(=人工交配)などによって、新しい品種が生まれてきました。

風味の印象を大きく左右する「精製方法」

コーヒーの風味に影響を与える2つ目の要因が、精製方法の違いです。精製方法とは、コーヒーチェリーから生豆の状態にするまでの一連の処理方法を指します。

精製方法の違いは、主にコーヒーの印象に大きく影響を与えます。果実感や芳醇さが感じられるナチュラル、クリーンでクリアなウォッシュド、ユニークな風味のスマトラ式など、それぞれの違いははっきりと感じられます。

主な精製方法

ナチュラル

収穫したコーヒーチェリーを果肉ごと天日干しにして、乾燥後に豆を取り出す方法。果実感が強く、芳醇な香りと奥深いコクが特徴。「赤ワイン」に例えられることも。

ウォッシュド

コーヒーチェリーから果肉部分を取り除き、水洗いした豆を乾燥させる方法。透明感のあるクリーンな味わいと、きれいな酸味が特徴。「白ワイン」に例えられることも。

ハニープロセス(パルプド・ナチュラル)

ナチュラルとウォッシュドの中間。果肉部分を残しつつ天日干しする方法で、果実感と透明感を両立させている。梨や桃などをイメージさせるような、みずみずしい甘さが印象的。

スマトラ式

2段階で乾燥させる、独特な方法。主にマンデリンで採用される精製方法で、特有のパンチのある苦味やユニークな香りを引き出している。

【詳細記事】

コーヒー豆の精製方法4種類を解説|風味や味わいを左右する大事な要素

知識と経験で大きな差がつく「抽出方法」

- ペーパードリップ

- フレンチプレス

- ネルドリップ

- エアロプレス

- エスプレッソ

- パーコレーター

抽出方法は数多くありますが、自宅でコーヒーを楽しむ場合はペーパードリップがもっとも一般的。しかし実は、一番奥が深いのもペーパードリップ。

ペーパードリップでは、抽出するときの条件の違いがコーヒーの風味に大きく影響を与えます。挽いた豆の粗さやお湯の温度、抽出時間などあらゆるものが味わいに影響を与えます。

- 豆の挽き方(メッシュ)

- お湯の温度

- 抽出する時間

大げさではなく、ミリ単位、1℃単位、秒単位の違いが味わいに影響します。これが、自宅で淹れるコーヒーがおいしくないと感じてしまう大きな原因で、お店で淹れてもらった時の条件を再現できていないのです。

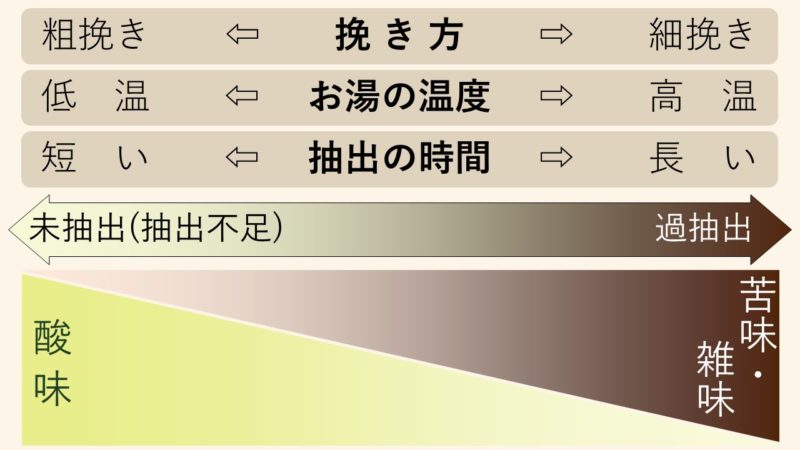

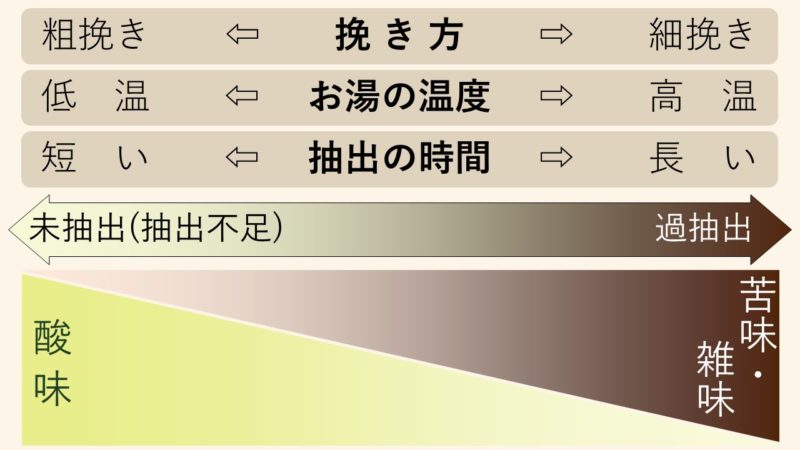

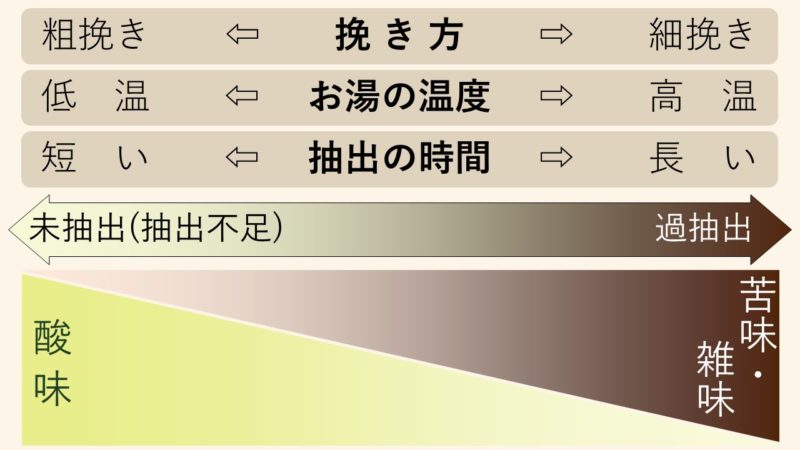

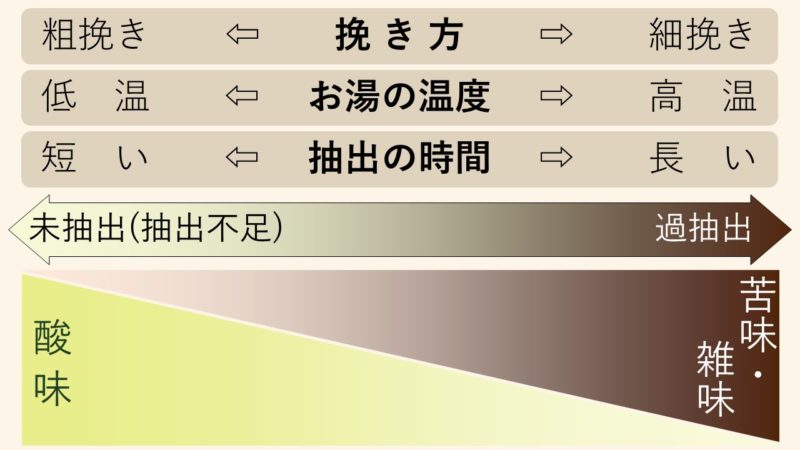

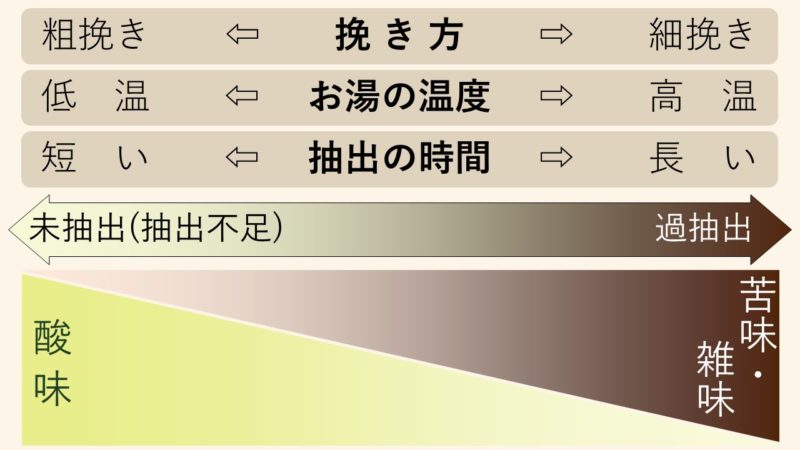

しかし逆に言えば、抽出の条件が理解できてしまえば、コーヒーの味わいをデザインできるということ。下図は、挽き方・温度・時間の関係を端的に整理したものです。

コーヒーソムリエ

コーヒーソムリエ「細挽き」「高温」「長時間」は、ネガティブな要素を引き出しやすくなります。

おいしいコーヒーを淹れるために確認すべき3つのポイント

コーヒーの味わいの方向性を決めるのは、豆の個性、精製方法、抽出方法の3つがあることを説明しました。いよいよここから、おいしくコーヒーの淹れ方を考えていきます。

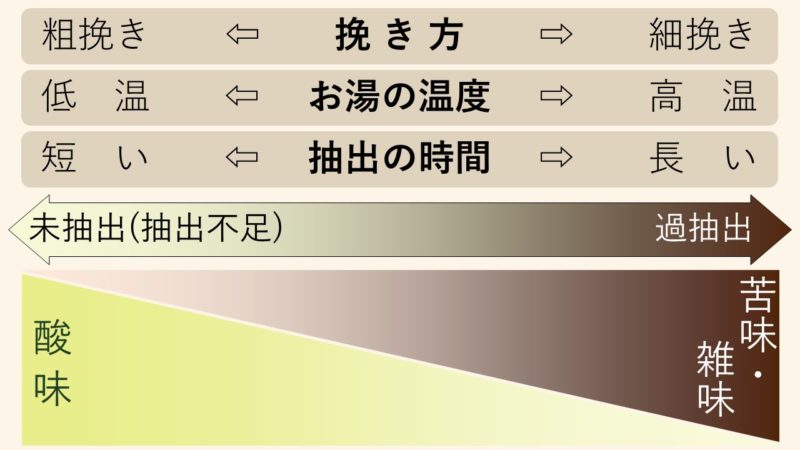

先にも紹介した下の図は、おいしいコーヒーを淹れるために理解すべき内容が詰まっているので、この先も何度も登場します。理解してしまえば、自分でアレンジすることもできるようになるので、ぜひ覚えましょう!

抽出条件の違いによる味わいの違い

魅力的な酸味が特徴的なエチオピアやケニアなど、浅煎りで提供される豆が「まずい」と評価されやすい傾向にあります。

浅煎りのコーヒーは、深煎りに比べて熱を加える時間が短いため、より生豆に近い状態と言えます。これは、良くも悪くも、豆のポテンシャルに大きく左右されることを意味します。未抽出(抽出不足)と過抽出の加減が難しく、渋味や収斂味をともなった雑味も現れやすくなります。

口に含んだ時に、口の中がぎゅっと締め付けられるような不快な感覚のこと。非常に強い酸味や渋みを伴う。

適切な抽出をするために気を付けるべきポイントを、豆の挽き方、お湯の温度、抽出時間の3つのポイントごとに解説します。

コーヒーソムリエ

コーヒーソムリエ浅煎りのコーヒーに苦手意識がある方も、このポイントを押さえれば新たな世界が広がるかも…!

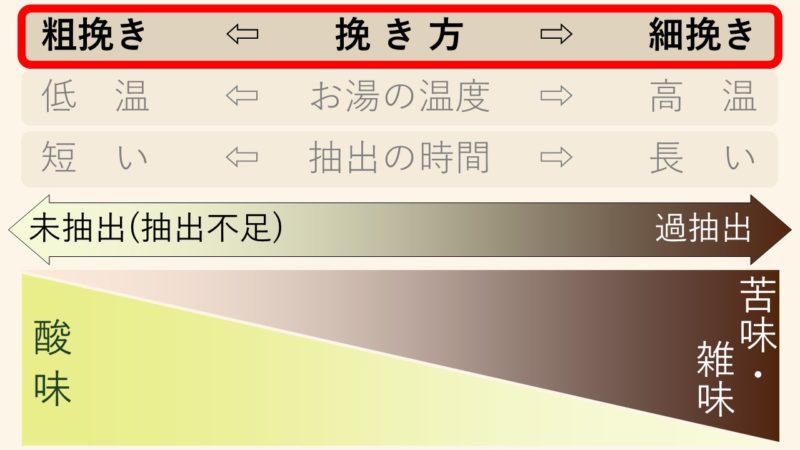

【中挽きが基本】コーヒー豆の粗さは適切か

ひとつ目のポイントは、メッシュ(=豆の挽き方、粒度)。ペーパードリップに最適なメッシュは中挽きです。

じつは、「中挽き」に明確な基準があるわけではなく、店舗や人によって基準が異なります。ここでは、ゴマの大きさを基準に説明していきます。

なお、メッシュを細かくしすぎると、ネガティブな成分が抽出されやすくなります。細かく挽かれたことで表面積が増えるため成分が出過ぎて、雑味やえぐみまで抽出されてしまいます。

しかし、自宅で使うミルではメッシュにばらつきが出てしまうことがあります(安価な場合は特に)。細かくなりすぎるよりは、多少粗くなってしまうほうが悪影響は少ないため、意識的に少し粗めに挽いてみましょう。

メッシュを均一に挽くことができるモデル(コマンダンテなど)は約5万円もするため、購入するには勇気とお金が…。

そこで紹介したいのが、「TIMEMORE C3」。1万円以内のミルで、ここまでメッシュが均一になるのはコスパ良すぎです。

参考(コマンダンテ)

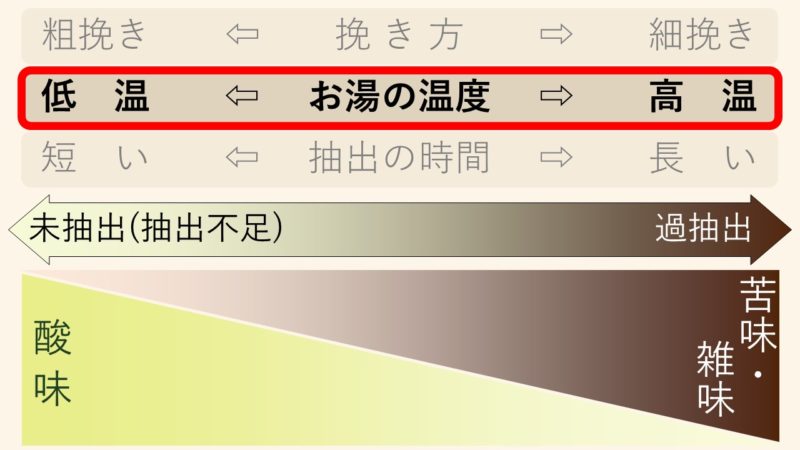

【95℃以上はNG】お湯の温度は適切か

ふたつ目のポイントは、淹れる「お湯の温度」です。95℃以上のお湯は、温度が高すぎるためNG。抽出力が強すぎるため、雑味やえぐみなどネガティブな成分まで抽出してしまいます。

沸騰してから数分間放置したり、容器を移し替えたりするなど、お湯の温度をコントロールしましょう(水を加えてもOK!)。

適正温度の目安(焙煎度合い別)

| 焙煎度合い | お湯の温度 |

|---|---|

| 浅煎り | 90℃前後 |

| 中煎り | 86℃~88℃ |

| 深煎り | 83℃~85℃ |

酸味に特徴が出やすい浅煎りは高温(90℃前後)で、苦味が強くなりやすい深煎りは低温(85℃程度)で抽出するのがおすすめです。

こうすることで、酸味や苦味が突出しすぎることなく、バランスを保つことができます。焙煎度合い別の抽出方法については、「【焙煎度別】おいしいコーヒーを淹れる抽出条件」で詳細に解説しています。

温度の違いがコーヒーの味わいに与える影響は大きいですが、技術不要、手間もかからず、もっとも手軽にコーヒーの味わいをコントロールできる方法のひとつです。

コーヒー用の温度計は1,000円程度で購入できるので、ぜひ、準備することをおすすめします。

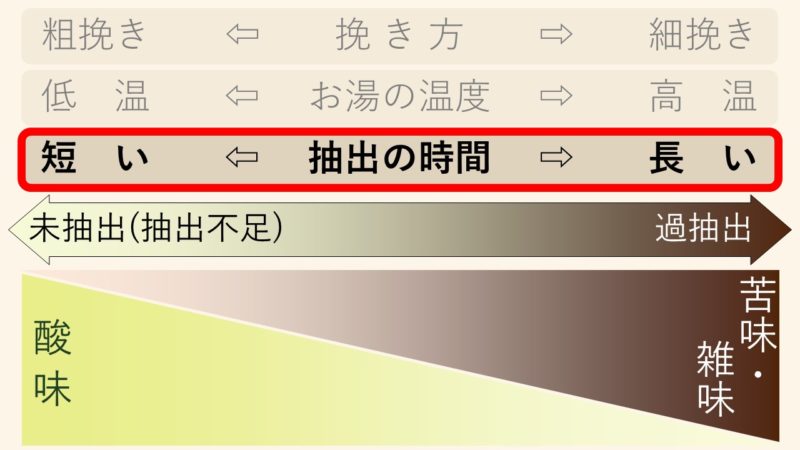

【浅煎りは短く、深煎りは長く】抽出時間は適切か

最後の3つ目のポイントは、「抽出時間」です。上の図のとおり、抽出時間が長くなると過抽出を引き起こしてしまい、雑味まで引き出してしまいます。

過抽出はコーヒーのネガティブな成分まで抽出してしまうため、まずいコーヒーを作ってしまう大きな原因となります。

「適切な抽出時間」は、メッシュを中挽きで統一した場合、焙煎度合い別に下記を目安にしてみましょう。なお、抽出時間には蒸らし時間も含めます。

抽出の目安(焙煎度合い別)

| 焙煎 | 温度 | 抽出時間 |

|---|---|---|

| 浅煎り | 90℃前後 | 2分半以内 |

| 中煎り | 86℃~88℃ | 3分~3分半 |

| 深煎り | 83℃~85℃ | 4分以内 |

【焙煎度別】おいしいコーヒーを淹れる抽出条件

名店「カフェ・バッハ」創業者の田口護氏と、前出の旦部幸博氏は、共著『コーヒーおいしさの方程式』(NHK出版)の中で「完璧な淹れ方など存在しない」と述べています。しかしながら、過抽出を引き起こす淹れ方は「望ましくない淹れ方」と断言できます。

- メッシュを細かくしすぎる

- 熱湯(95℃以上)で淹れる

- 抽出時間が長すぎる

コーヒーは、「メッシュ・温度・抽出時間」のバランスを取りながら味わいを調整していきますが、かなり高度な技術です。そこで、初心者でも再現性高くおいしいコーヒーを淹れる条件を解説します。

なお、ここで解説する際の前提条件は下記のとおりです。メッシュは、焙煎度合いに関わらず中挽き(ゴマくらいの大きさ)で統一します。

- コーヒー豆

-

20g(中挽き)

- お湯の量

-

300cc

- 焙煎度合い

-

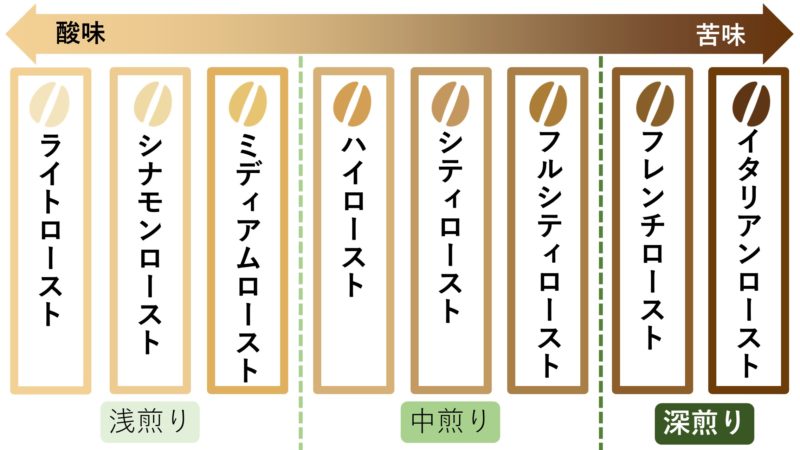

浅煎り、中煎り、深煎りの定義は下図のとおり

浅煎りは熱めのお湯でサクッと

浅煎りに適性を持つコーヒー豆は、酸味に個性を持っている傾向があります。フレッシュな明るい酸味と華やかな香りで、晴れやかな気分にしてくれます。

有名なところでは、エチオピアやケニア、パナマ(ゲイシャ)などがあります。

- お湯の温度は90℃前後

- 抽出時間は2分半以内を目安に

- ドリッパーはハリオV60(またはORIGAMI)推奨

浅煎りのコーヒーは、抽出時間が長くなり過抽出となった場合、不快感を伴う酸味(収斂味)を感じることがあります。

したがって、

望ましい成分のみを短時間で抽出する

これが、浅煎りのコーヒーをおいしく仕上げるポイントです。抽出時間を短くする分、抽出力の強い高めのお湯を使います。このバランスのとれた温度の目安として、90℃を意識してください。

コーヒーソムリエ

コーヒーソムリエ浅煎りは、フレンチプレスでの抽出もおすすめです!

中煎りはバランスを大切に

中煎りに適性を持つコーヒー豆は、ブラジルやコロンビア、エルサルバドルなど、苦味と酸味のバランスが秀逸です。

また、ハニープロセスにより多層的で複雑な香味を持つコスタリカのコーヒーも、このレンジで焙煎される傾向にあります。

- お湯の温度は80℃台後半

- 抽出時間は3分半を目安に

中煎りは、焙煎によって酸味が抑えられ、コーヒーらしい苦味が出現するレンジ。また、バランスの良さやナッツフレーバーなど、心地よい風味も印象的です。

一方で、抽出条件のちょっとした違いで味わいが変化してしまう側面もあります。、中煎りの豆で安定したドリップができれば、「脱・初心者」と言えるかもしれません。

コーヒーソムリエ

コーヒーソムリエドリッパーを使い分けることによっても、抽出時間を微調整できます。

深煎りは低めのお湯でじっくりと

深煎りに適性を持つコーヒー豆は、甘味に特徴があるグアテマラや、パンチ力のある苦味が特徴的なマンデリンなどがあげられます。

そのほか、浅煎りに適性のあるエチオピアやケニアは、深煎りにしてもとてもおいしいコーヒーです。浅煎りで特徴的だった酸味は、深煎りにすることで甘味をともなった”コク”へと変質し、違った魅力を感じることができます。

- お湯の温度は80℃台前半

- 抽出時間は4分以内を目安に

深煎りになると酸味は抑えられ、苦味とコクが前面に出てきます。同時にコーヒーの持つ”甘み”も引き出され、そのフレーバーは「キャラメル」や「完熟した果物」などと表現されることも多くあります。

深煎りにすると苦味が強く出やすく、お湯の温度を低くすることでバランスを取ります。温度を低くする分、抽出時間は長めの4分以内が目安。ただし、抽出時間を長くしすぎると雑味が出てくるので注意が必要です。

コーヒーソムリエ

コーヒーソムリエ深煎りの抽出は、お湯の温度が大きなポイント。深煎りコーヒー特有の”甘苦さ”を引き出したいところです。

酸味と苦味のバランスは抽出でコントロールできる!

上の図は、この記事中で何度も提示してきました。それだけ、「挽き方・温度・時間」の3要素がコーヒーの味わいに与える影響が大きいということです。

- 抽出が不十分だと酸味が強くなる

- 過抽出だと苦味が強く、雑味も出る

この傾向を知っていると、改善すべきことが見えてきます。「自分好みのコーヒー」の味わいを表現できるようになるのは、その積み重ねがあるからこそです。

「ドリッパーを変えることで抽出時間を調整する」という選択肢もあります。むしろ初心者の方には、この方法がおすすめです。

| ハリオV60 | カリタ | メリタ* |

|---|---|---|

| 浅煎り向き | 全てのレンジ | 深煎り向き |

| 抽出速い | 中間 | 抽出遅い |

- 1回でお湯を全量注ぐ「メリタ式」ではなく、他のドリッパー同様、数回に分けてお湯を注ぐ抽出方法を想定

ハリオV60は抽出が早いのが特徴ですが、ゆっくりと抽出するには技術が必要です。一方、小さな穴がひとつしかないメリタはゆっくりと抽出できますが、速い抽出はできません。

道具の力を借りることで、不足している知識や経験、技術を補うことができます。

コーヒーソムリエ

コーヒーソムリエ抽出時間の調整は、ドリッパーを使い分ければOK!

どうしても「おいしいコーヒー」にならない時に試してみること

悩む人

悩む人「挽き方・温度・時間」に注意したはずなのに、微妙…

ここまでの内容を実践してみても、どうしてもおいしくできないという人もいるかもしれません。そんな時には、次のポイントを見直してみましょう。

見直しポイント

高品質なスペシャルティコーヒーを選ぶ

「おいしいコーヒー」は高品質のコーヒー豆があってこそです。そもそもの問題として、コーヒー豆の品質を見直す必要があるかもしれません。

ここで定義する”高品質な豆”とは、ひとことで言えば「スペシャルティコーヒー」のことです。

スペシャルティコーヒーとは…

消費者(コーヒーを飲む人)の手に持つカップの中のコーヒーの液体の風味が素晴らしい美味しさであり、消費者が美味しいと評価して満足するコーヒーであること。

日本スペシャルティコーヒー協会(SCAJ)公式サイトより引用

引用元の日本スペシャルティコーヒー協会(SCAJ)公式サイトでも詳しい記載がありますが、初心者の方はこちらで概要をつかむと、より分かりやすいかと思います。

印象的・特徴的な風味特性

欠点豆の混入が限りなく少ない

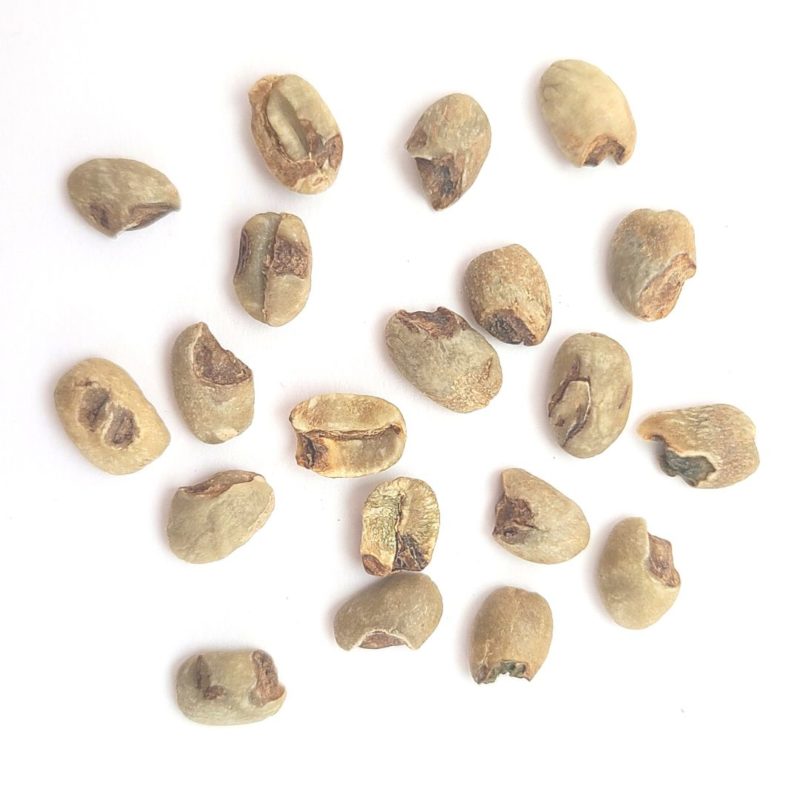

通常の生豆は、上の写真のように深緑色をしています。

しかし、割れたり変色したりしている「欠点豆」が混入していると、コーヒーの味わいにネガティブな影響があります。

- 割れ豆・欠け豆

-

生産処理の過程で、欠けたり割れたりした豆。

- 過発酵した豆

-

精製(コーヒーチェリーから生豆にする工程)の際に、発酵しすぎてしまった豆。

- カビや虫食いのある豆

-

輸送や保管中にカビが発生したり、虫に食べられた豆。

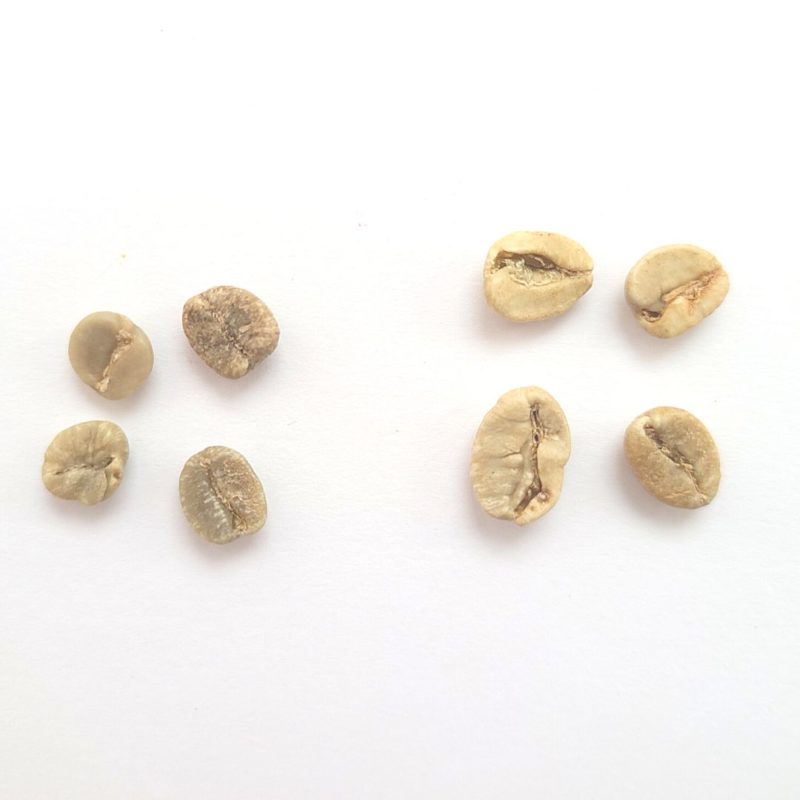

- 未成熟豆・死豆

-

完熟前に収穫されてしまった豆(写真左)や、色づきが薄く白っぽい豆(写真右)。

- 貝殻豆

-

中身がえぐり取られたように空洞の豆。生豆の状態ではわかりにくいが、焦げやすく雑味につながりやすい。

生豆だと見つけにくい

こうした欠点豆は、焙煎時に火の通りにムラができたり、焦げやすかったりします。また、過発酵の豆やカビなどについては、強い異臭の原因にもなります。

欠点豆を取り除くためには、人の手によって選別する工程が必要です。これはハンドピックと呼ばれ、高品質な豆を生み出す重要な工程です。

より)

より)「高品質」と評されるコーヒー豆は、焙煎前の生豆の状態で1回、焙煎後にもう一回、ハンドピックが施されていることがほとんどです。

手間(=コスト)がかかるため、省略されてしまいやすい部分でもありますが、品質を大きく左右するポイントです。だからこそ、品質の高さに定評のある土居珈琲やニフコーヒーは、ハンドピックをしっかり行っていることを強調するわけです。

適切に焙煎されている

上の写真は、以前購入したコーヒー豆です。シングルオリジン(単一農園)ですが、パッと見でわかるほど焙煎ムラがありました(この例は、極端にひどかった…)。

焙煎度合いが違えば、ベストな抽出条件も変わります。焙煎ムラがあるということは、適正な条件で抽出できていない豆が出てしまうということです。

この写真は「土居珈琲」のコーヒー豆です(エルサルバドル ラ・レフォルマ農園)。抜群にきれいな仕上がりです。

大量生産という効率を捨て、手間をかけてでも小さな焙煎機で仕上げているからこその、このキレイさです。見た目のとおり、雑味がなくクリアできれいな味わいです。

【関連記事】

スペシャルティコーヒーとは?定義やサードウェーブとの関係をわかりやすく解説!

悩む人

悩む人「スペシャルティコーヒー」は、値段もハードルもすごく高いイメージが…

こうした方には、高品質なコーヒー豆を低価格で体験できるコーヒーソルジャー「初回限定 お試しセット」がおすすめです。

ジャパン・バリスタチャンピオンシップで2回の優勝を果たした店主が選び抜いた高品質な豆を、1杯あたり約50円という良心的な価格で楽しめてしまいます。

【関連記事】コーヒーソルジャー「初回限定 お試しセット」レビュー記事

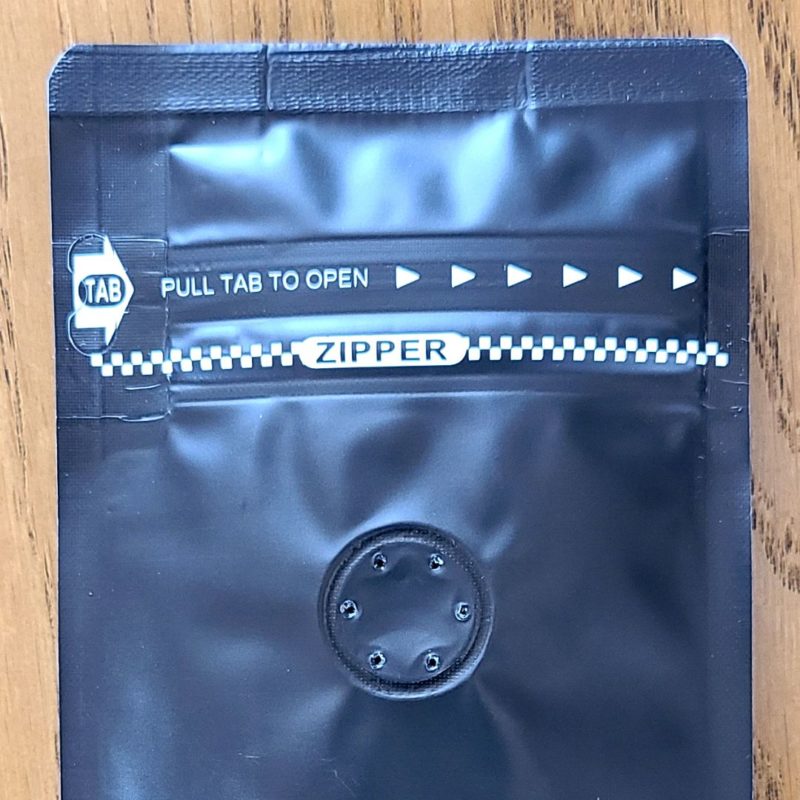

コーヒー豆は適切に保存する

今使っているコーヒー豆は、適切に保管できていますか?焙煎日がいつか、把握していますか?

コーヒー豆は、次の点に注意して保管することが大切です。

- 空気(=酸素)に触れない

- 高温を避ける

- 湿気が少ない

- 直射日光が当たらない

袋のまま保存できるよう、ガスバルブやジッパーがついた袋で提供してくれる店舗も増えました。しかし、そうした機能がついていない袋の場合には、ぜひともキャニスターを用意しましょう。

また、コーヒー豆の鮮度も重要。一番おいしい飲み頃と言われるのは、焙煎日から2~3日後です。これが1か月を過ぎたくらいから、香味が落ちていくように感じることが多いです。

保存方法や焙煎日にも気を配り、ベストなタイミングで試してみましょう。

コーヒーソムリエ

コーヒーソムリエ粉に挽くと、劣化が早く進みます。粉で保管する場合は、焙煎日から2週間以内を目安にしましょう。

「微粉」を取り除く

メッシュが細かすぎると過抽出となり、雑味の原因となります。そのため、この記事では中挽き以上を推奨しています。

しかし、自宅で挽く以上はどうしても微粉(=細かすぎるメッシュのコーヒー粉)が混ざってしまいます。これが渋みやえぐみなど、おいしくない原因となっていることが少なくありません。

明るい酸味に特徴がある浅煎りのケニアやエチオピアなどは特に、微粉が原因で雑味が生じやすく、「まずい…」と感じてしまう場合があります。

程度の違いはあれど、基本的にどんなミルでも微粉は発生します。特に、安価なミルはどうしてもメッシュにばらつきが出やすく、微粉も多くなってしまう傾向があります。

コーヒーソムリエ

コーヒーソムリエ先にも紹介しましたが、TIMEMORE C3はメッシュのばらつきが少ないうえにコスパも高く、かなりおすすめです!

ばらつきの少ないミルに買い替えるのが一番の解決方法ですが、ミルを掃除することで状況が改善する場合もあります。

微粉は静電気でミルの部品にくっついていたり、刃の溝に詰まっていたりします。それをブラシなどで丁寧に落とします。このひと手間が、微粉の混入を少なくします。

そしてもう一つ。

「微粉セパレーター」を使うことで、味わいが劇的に変化する可能性があります。

微粉セパレーターとは、ミルで挽いた豆をふるいにかけて微粉を取り除くものです。ひと手間かかりますが、しっかりと微粉を取り除くことができるため効果はバツグン。

ちなみに、100均の「茶こし」でも代用可能。まずは気軽に、微粉の影響の大きさを実感してみてください。雑味のない、かなりクリアな味わいに変化するはずです。

浅煎りの豆やフレンチプレス、ステンレスフィルターを使っていて、「おいしくないな…」と感じている方。だまされたと思って、一度、微粉セパレーターをお試しください。劇的な変化があるかも…!

キーワードは「メッシュ・温度・時間」

自宅で淹れるコーヒーがおいしくないときに確認すべきは、次の3点。

- 豆の挽き方(メッシュ)

- 抽出するお湯の温度

- 抽出する時間

「メッシュ・温度・時間」これをキーワードに、試行錯誤も含めて楽しんでもらえたらと思います。

また、コーヒー豆自体がの品質が低い場合も考えられます。実際に「高品質な豆」を体験したい方は、記事中でも紹介した「Nif Coffee(ニフコーヒー)」や「土居珈琲」、「珈琲きゃろっと」をぜひお試しください。

きっと、素晴らしいコーヒーがあなたとの出会いを待っています。

コメント