コーヒー好きなら一度は耳にしたことがある「スペシャルティコーヒー」という言葉。

聞きなじみがある単語の組み合わせであり、なんの抵抗もなく言葉がスッと入ってきます。しかし、スペシャルティコーヒーとは具体的に何を指すのか、説明できる人はかなり少ないように思います。

特別な地理的条件から生まれる、特別な風味のコーヒー

1974年、女性のコーヒー鑑定士であるエルナ・クヌッセンは、「スペシャルティコーヒー」という言葉を初めて使い、上記のコンセプトを示しました。”とにかく飲めれば品質は問わない”という当時のコーヒーの文化に対して、意義を唱えた形です。

約50年前に誕生した生まれたスペシャルティコーヒーという概念。日本における現在の定義や歴史、そして「サードウェーブ」との関係性などについて、わかりやすく解説します。

- 日本安全食料料理協会(JSFCA)認定

コーヒーソムリエ - 日本技能開発協会(JSADA)認定

コーヒープロフェッショナル - 年間2,500杯分以上コーヒーを

淹れる人

- 日本安全食料料理協会(JSFCA)認定

コーヒーソムリエ - 日本技能開発協会(JSADA)認定

コーヒープロフェッショナル - 年間2,500杯分以上コーヒーを淹れる人

スペシャルティコーヒーのサブスク!

\ 新しいスペシャルティコーヒーに毎月出会える! /

スペシャルティコーヒーの定義について

冒頭でも取り上げたとおり、スペシャルティコーヒーのコンセプトは特別な地理的条件から生まれる特別な風味のコーヒーであること。しかし実際には、世界共通の統一された基準がないのが現状です。

日本スペシャルティコーヒー協会(SCAJ)では、スペシャルティコーヒーを次のように定義しています。

消費者(コーヒーを飲む人)の手に持つカップの中のコーヒーの液体の風味が素晴らしい美味しさであり、消費者が美味しいと評価して満足するコーヒーであること。

「日本スペシャルティコーヒー協会」公式サイトより

具体的な評価基準として、適切に栽培されることによって生まれる良質な風味、そして、細やかで適切な管理が求められます。

スペシャルティコーヒーの評価基準

- 印象的な風味特性があること

- 爽やかさや明るさ、繊細さなど良質な酸味があること

- 優れた後味であること

- すべての工程において適切に管理されていること

- 適切な焙煎が施されること

- トレーサビリティやサステナビリティが考慮されていること

これらは「From Seed to Cup(種からカップまで)」と呼ばれ、スペシャルティコーヒーの基本的な理念を表しています。さらに、トレーサビリティの確保やサステナビリティへの配慮も重要な考え方です。

【関連記事】サステナブルコーヒーとは?エシカル消費で持続可能なコーヒー産業へ

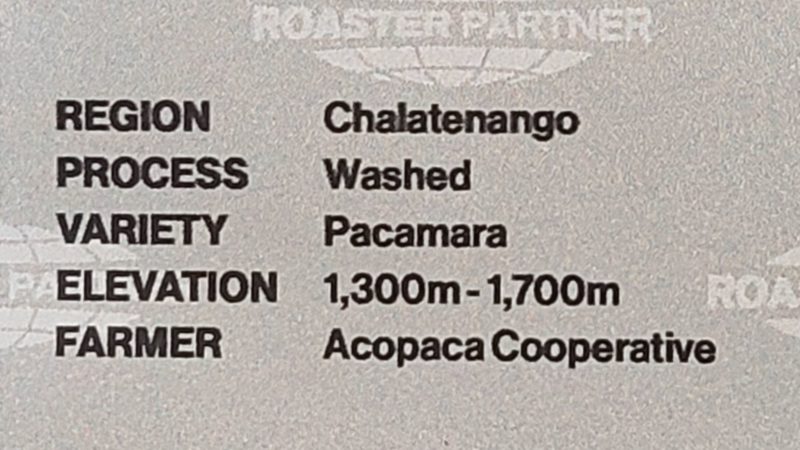

トレーサビリティはスペシャルティコーヒーの根幹を支えるもの

トレーサビリティの直訳は「追跡可能性」。スペシャルティコーヒーの文脈でいえば、生産地や生産者、品種、精製方法など、一連の工程が明確にたどれることを指します。

ラベル表記の例

- 栽培地域(Region)

- 精製方法(Process)

- 品種(Variety)

- 標高(Elevation)

- 農園(Farmer)

収穫したコーヒーチェリーを乾燥させ、生豆の状態にする方法。天日干しにする方法(ナチュラル)や、果肉部分を水洗いする方法(ウォッシュド)などがあります。

スペシャルティコーヒーは、その土地の土壌、気候、歴史、文化、環境などいろんな要素が一体となって、特別な味わいが作られます。だからこそ、”どんな場所で育ったか”が重要な意味を持ちます。

もちろん、流通の透明性や安全性の確保、品質管理の徹底という面でも、大きなメリットがあります。

コーヒー農家を守るためにも大切なサステナビリティ

サステナビリティとは、「持続可能性」のこと。近年、環境問題への関心が高まるとともに、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)が普及していることもあり、広く認知されています。

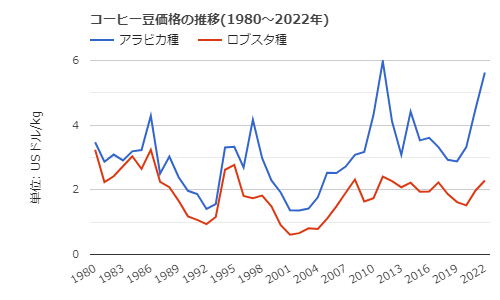

コーヒー産業における「持続可能性」への配慮は、環境問題だけにとどまらず、貧困問題にも大きく影響します。

このグラフは、1980年から2022年のコーヒー豆の取引価格を示したものです。グラフの乱高下が示すとおり、年によって価格の変動が激しく収入が不安定となり、特に小規模農家は十分な利益が得られません。

コーヒーが主要な輸出品であるホンジュラスでは、国民の約6割が貧困状態にあると言われています。

生産者の生産活動と日々の生活を守るため、取引の最低価格を定める「フェアトレード認証制度」が始まりました。これにより、国際市場価格がどんなに低下しても、生産者は生産活動や生活持続できるだけの利益を確保できます。

私たちがコーヒーを心から楽しむためには、その1杯に関わるすべての人が幸せであることが前提です。そのためにも、私たち消費者がコーヒー農家の安定的な生活につながる消費の方法を知り、考え、選ぶことも重要です。

「フェアトレード ジャパン」公式サイトより

環境問題についても、コーヒー産業は無関係ではありません。農地拡大にともなう大規模な森林伐採から、自然環境を保護する取り組みが求められます。

森林や生態系の保護等を目的とした「レインフォレスト・アライアンス認証」、渡り鳥の生息地としての環境を保全するコーヒー農園に対する「バードフレンドリー認証」などがあります。

右:バードフレンドリー®コーヒー認証マーク

【関連記事】サステナブルコーヒーとは?エシカル消費で持続可能なコーヒー産業へ

スペシャルティコーヒーのはじまり

このセクションでは、スペシャルティコーヒーの起源について深掘りしていきます。

冒頭でも触れたとおり、「スペシャルティコーヒー」という名称を最初に使用したのは、エルナ・クヌッセンというコーヒー鑑定士の女性でした。1974年に発行された『ティー&コーヒー・トレードジャーナル』誌上で使用したのが始まりとされます。

特別な地理的条件から生まれる、

特別な風味のコーヒー

これが、彼女の定義したスペシャルティコーヒーのコンセプト(再掲)。国際コーヒー会議(1978年)において、彼女がスペシャルティコーヒーについて言及したことで一気に認識が広まりました。

コーヒーソムリエ

コーヒーソムリエエチオピアのイルガチェフェやイエメンモカなどが、スペシャルティコーヒーの代表例とされました。

続いて1982年には、アメリカ・スペシャルティコーヒー協会(SCAA)が設立されます。コーヒーの輸入に携わる42の中小業者で結成され、設立当時の主な目的は次のとおりでした。

- スペシャルティコーヒーの認知度向上

- 取引量の確保

- 輸出量の上限緩和

協会設立の目的は、スペシャルティコーヒーの認知度向上・普及促進だけではありませんでした。中小業者がまとまることで一定量以上の取引量を確保しつつ、国ごとに決められていた輸出量の上限規制の撤廃に向けたロビー活動を行うことも、協会設立の大きな理由のひとつでした。実際、設立の翌年(1983年)には、条件付きながらも、上限規制の撤廃が実現しています。

こうした活動は世界に広がりを見せ、1998年にはヨーロッパスペシャルティコーヒー協会(SCAE)が、2003年には日本スペシャルティコーヒー協会(SCAJ)が設立されました。

スペシャルティコーヒーは「サードウェーブ」の根幹

近年のスペシャルティコーヒーについて、切っても切り離せない関係にあるのが「サードウェーブ」と呼ばれるトレンドです。

サードウェーブとは、1990年代後半からはじまる「第三のコーヒーの流行」を指し、コーヒー豆が持つ本来の個性や魅力、希少性などを重要視するものです。2003年にノルウェー出身のバリスタ、トリシュ・ロスギブが使いはじめました。

- スペシャルティコーヒー

- シングルオリジン

- 浅煎り

- ハンドドリップ

- ダイレクトトレード(直輸入)

サードウェーブにおいては、「浅煎りにしたシングルオリジンのスペシャルティコーヒーを、1杯ずつ丁寧にハンドドリップする」というのが、ひとつのスタイルになっています。しかしじつは、海外ではこうした文化がありませんでした。

一方、日本では客に1杯ずつ淹れて提供する「喫茶店」の文化が独自に発展してきました。こうした背景もあり、日本生まれの抽出器具、特に浅煎り向きの早いドリップができる「ハリオV60」が世界的に人気となりました。

【関連記事】コーヒーの歴史|1杯のコーヒーへとつながる壮大な物語

ファーストウェーブ

19世紀~1960年代半ば。世界的なコーヒー需要の増加(19世紀~)、技術革新による大量焙煎の実現(19世紀半ば)、そして鉄道網の発達による流通の促進(19世紀後半以降)などが重なり、コーヒーの普及と大量消費が一気に進んだ。

セカンドウェーブ

1960年代後半~1990年代半ば。スターバックスをはじめとする「シアトル系コーヒー」に象徴されるように、自動化・画一化されたエスプレッソが広まった。

サードウェーブ

1990年代後半から始まり、現在も続く。1杯ずつ丁寧に淹れ、豆本来の個性や価値を尊重する。セカンドウェーブへのカウンターカルチャーとしての色が濃い。

スペシャルティコーヒーの楽しみ方もいろいろ!

ここまで、スペシャルティコーヒーについて解説してきました。より興味を持った人もいれば、敷居が高いように感じる人もいるかと思います。

悩む人

悩む人なにを選べばいいのか…

値段も高めだし悩む…

コーヒーソムリエ

コーヒーソムリエコーヒーソムリエの資格を持つ筆者が、おすすめのサービスを2つ厳選して紹介します!

- 好みのコーヒーを選んでくれる

「PostCoffee(ポストコーヒー)」 - 低価格と高品質の両立を実現した

「Nif Coffee(ニフコーヒー)」

新しい出会いが楽しい「PostCoffee(ポストコーヒー)」

\ 初回はドリッパー付き! /

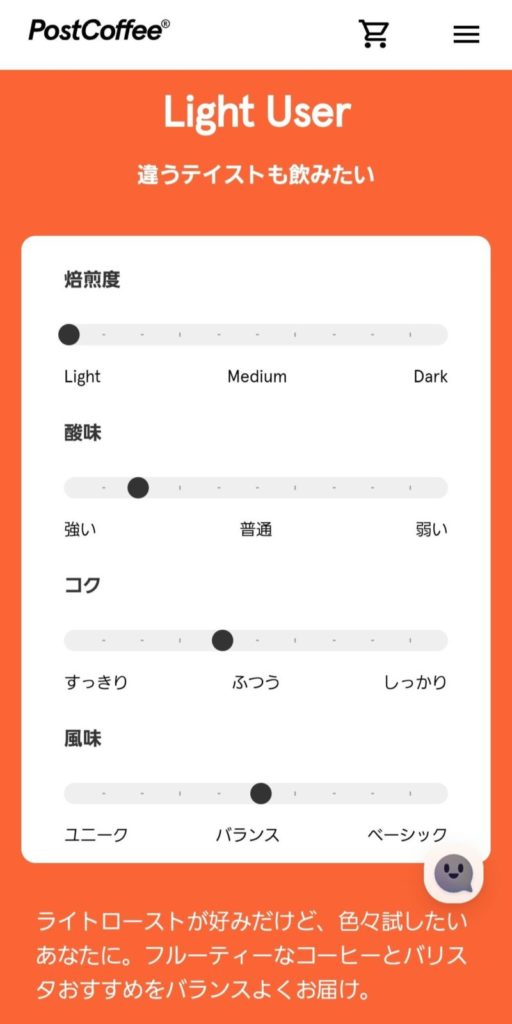

ポストコーヒーは、自分の好みに合わせたスペシャルティコーヒーが毎月3種類ずつ届くサブスク(月額1,980円~)。無料の「コーヒー診断」を受けることで、好みのコーヒーを選んで届けてくれます。

取り扱う豆はもちろんスペシャルティコーヒーで、圧巻なのはそのラインナップ。なんと年間200種類以上を準備しています。いろんなコーヒーとの出会いが楽しいサービスです!

\ コーヒーの知識がなくても楽しめる! /

Nif Coffee(ニフコーヒー)

\ スペシャルティコーヒーが1杯約75円! /

ニフコーヒーは、名店「堀口珈琲」に10年以上勤務した2人が創業したコーヒーショップです。ラインナップは3種類だけ、販売もネットのみにするなど、徹底的な効率化によって低価格を実現。

つい、早起きしたくなる

「NIf Coffee」公式サイトより

毎朝が楽しくなるコーヒー豆

こうしたコンセプトを実現するためにも、市場価格より低い価格でスペシャルティコーヒーを提供しています。また、YouTubeチャンネルも開設しており、淹れ方や器具の紹介など、コーヒーに関する知識などの発信も行っています。

ラインナップは、味わいのコンセプトごとに3種類を用意。豆の種類は、旬に合わせて定期的に変更されます。

参考サイト・参考図書

- 日本スペシャルティコーヒー協会(SCAJ)

- Wikipedia

- 世界経済のネタ帳

- フェアトレードジャパン

- レインフォレスト アライアンス

- バードフレンドリー®コーヒー

- 『珈琲の世界史』(旦部幸博著、講談社)

- 『ビジュアル スペシャルティコーヒー大事典 2nd Edition』(日経ナショナルジオグラフィック社)

コメント